|

|

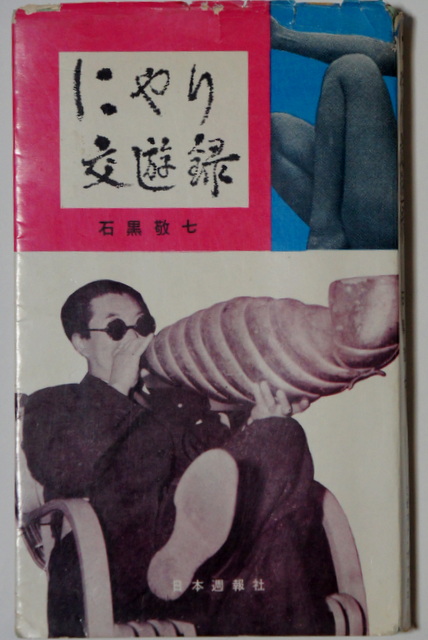

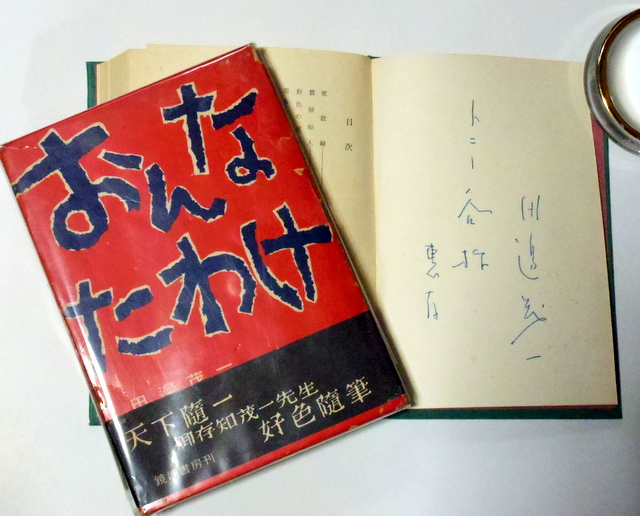

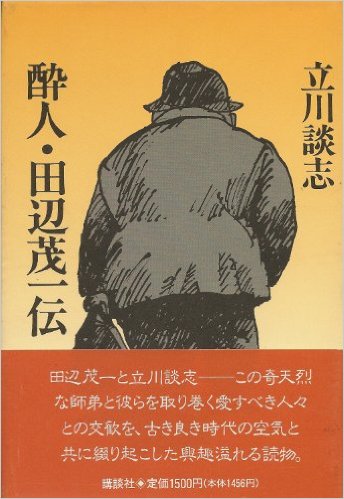

谷川俊太郎 石黒敬七 田辺茂一図書館の不思議 自宅近くの図書館に通い始めて2ヶ月余りになる。昔、学生時代に通っていたころの図書館とイメージが随分違うので、少し、記す。 (写真は自宅書斎) おいらは昼から図書館に入り浸りだが、平日の昼でも結構混んでいる。パチンコ屋が真昼から混んでいるのと同じ理屈で、土日以外でも人の数は多い。 まずは、老人の数が多い。それもほとんどが男性である。女性のお年を召された方はまずいない。言葉は悪いが、ある意味で象の墓場みたいである。所在なげに新聞や雑誌を読んでいる。この人たちは、皆さん夕方までいる。家に居ることが出来ないのだろうか? 次に、サラリーマン風の明らかに仕事をさぼっている兄ちゃん連中がやってくる。この人たちは寝ていることが多い。大学生や浪人生もいるようだ。何故だかウオークマンを聞きながら勉強している連中もいる。勉強が身に入る? 夕方、4時以降になると、急に学生(中高生)が増える。学校が終了したからだろう。男女の数はあまり変わらない。アベックで来るのもいる。ふてえヤロウだと思ったが、おいらも昔は図書館をデートの場にしていたので、許すことにする。 ところで、やはり気になるのは、おいらと同世代で昼間から真面目に図書館にいる連中だ。まだ、定年には早すぎるように思う。何を生業にしているのだろう? 自由業? きっと、むこうもこちらのことをそう思っているのだろうなあ~。 図書館は居心地が良い。それは何故かというと、自分の時間が中断されないからだ。特においらのように原稿を書いている身にはかけがえのない場所だ。だれにも邪魔されない。自宅にも書斎があるが、所詮自宅である。家族もいれば、生活の場でもある。 いずれは、自分の仕事場を持つつもりだが、おいらの敬愛する作家、車谷長吉氏も図書館利用派らしい。 図書館は読書だけではなく、調べ物や思索にも適している。おいらはかなりの本持ちだと自負していたが、図書館に較べたら比較にならない。例えばおいらは日本国語大辞典(旧版、全10巻)を所有しているが、図書館には(当たり前だが)新版が無造作においてある。 文学全集もほとんど図書館で読むことが出来る。検索して、図書館に在庫がなければ、横浜市の他の図書館からの取り寄せもしてくれる。壇一雄全集もそうやって読むことが出来るのだ。 もちろん、自分で所有したい本は、おいらが本屋で買えば良いし、もちろんそうしている。だから、自宅と図書館との使い分けをすれば良いだけである。そのことに気付いて、図書館が身内に感じられるようになってきているのだ。 どうやらこの分では、当面、図書館を書斎代わりにすることになりそうである。 図書館余話 以前も述べたが、図書館は世の中の縮図である。図書館通いで冥利に尽きるのは、様々な人がいて飽きることがないことである。  さて、最近、おいらの行きつけの図書館で気に掛かっているのは、雑誌と新聞が置いてある閲覧室に、毎日たむろしている長髪のインテリ風「あんちゃん」である。 Tシャツにジーンズ姿である。毎日必ず同じ場所の椅子に半分寝そべっている。柱を背もたれにして座り、その格好は一日中変わらない。しかも、サンダル履きである。年齢は20代後半か。そして、読んでいるものと言えば、濫読。新聞、雑誌、新書、文庫、単行本数冊をいつも側に束ねている。稀に寝ておる。 しかも、おいらが図書館に行くと必ず先着様である。土日も欠かさずにいる。厭世観が漂い、それでいて何故か人を惹きつける魅力がある。やや大きめの信玄袋(ズタ袋)を無造作に椅子の側に置いている。ひたすら何かを読んでいる。不思議な存在である。言わば、この「あんちゃん」そのものが、ミステリーでもある。 氏素性は、どういう人なんだろうなぁ。フリーターかなぁ。いや、遊び人かなぁ。それとも、おいらのような自由人かなぁ。良い身分だなぁ。ホントに興味が湧くなぁ。おいらって、ミーハーだなぁ。 こういう人がいるから、図書館通いは止められない。 図書館での非道 図書館に長く通っているが、こんな館内放送を聴いたのは初めてだ。  「最近、雑誌の切抜きや新聞の盗難が増えています。館内で不審な行動をする人がいましたら、カウンターまで通報してください」 という趣旨の内容であった。昨日のことである。 モラルの低下もここまで来たか。 産経新聞が「モラル破壊の惨状『溶けゆく日本人』」という特集を組み、図書館の雑誌が巧妙に切り取られている写真が掲載していたが、まさかこのようなことが身近に起きているとは露にも思わなかった。 犯人の名前の公表と百叩きの刑だけでは済まぬ問題である。日本人が恥を忘れようとしているのだ。公共のものを毀損するなどもっての外である。ダンディズムという言葉など今まで一度も聞いたことがない輩の仕業だろう。 阿呆でバカで無能で自分のことしか考えない、カネの亡者どもよ。喜べ、お前たちの時代は、もう眼の前だ。 図書館の悦楽 横浜の25日(日)は、小春日和であった。  日がな図書館で休日を過ごし、昼食は図書館前の広場でおにぎりをほおばった。11月の末とは思えない陽気で、若いカップルや老人たちに交じってゆっくりとベンチに座る。暖かい日差しと全くの無風で汗ばむほどだ。これは、なかなかおつなものである。 日本人は外で飯を食うという風習を持ち合わせていない。桜の季節での花見酒はあるが、通常は屋内での食事である。弁当も専ら屋内で食べるのである。 これが、パリやニューヨークでは、カフェテラスとして、老若男女が屋外での食事を愉しむ。少々寒くても、彼らはすぐに外に出る。 日本ではゴルフ場でさえ、食堂はクラブハウスの中だ。フロリダでゴルフをしたとき、プレーが終わっての食事はテラスであった。ゴルフ場の緑が映えて、食事も大層美味しかったことを記憶している。 図書館の外でフロリダの食事を思いつつ、ゆったりした気分で日向ぼっこの快楽においらは身を任せる。 谷川俊太郎、初恋の人 過日、谷川俊太郎と高橋源一郎がNHKラジオで対談しているのを聴いた。  谷川俊太郎、81歳(13年12月15日で82歳)。今でも現役の詩人である。 高橋源一郎は少々変人だと思うが(変人でなければ作家ではない)、谷川も変人かも知れない。 恋愛について話題が及ぶと、谷川は初恋が最も純粋の恋愛であると断言するのである。 そういうことを臆面もなく云うのは、才能である。 これには付録があって、谷川は小学生のときの初恋の人を覚えていて、歳を取ってから会ったということまで話すところが良い。 だが、イメージが変わっていて、会わなければ良かったと恥ずかしそうに話すのである。 谷川さん、会わなければ良かったに決まっているではないですか。そういうところがまた面白い。 さて、その谷川によれば、「文章は絵画と違って一瞬で対象をとらえることができない」と喝破するのである(谷川俊太郎「詩を書く」。06年。思潮社)。 これって、本質をとらえているよな。 文章を読む人もそうだが、書く人はもっとそうだ。 文章は順番に書かなければいけないという制約がある。だから、書く人の脳の中では、一瞬で考えたことも順序立てて書くという作業が必要になる。 逆に混沌とした内容であっても、文章を書くことによって整理されることがある。 そういう日頃考えないことを谷川俊太郎は教えてくれるのである。 だけど、この人はシャイだな。それが妙に良いのである。80歳を越えても、詩人健在である。 石黒敬七が残したパリの下半身事情(前篇) 本日より3日間、関ネットワークス「情報の缶詰」2014年6月号に掲載した「石黒敬七が残したパリの下半身事情」をお送りします。 石黒敬七が残したパリの下半身事情 1.狂乱の舞台パリ パリが世界で一番だと誇れるものは芸術である。その下地は1870年代からのモネ、ルノワール、セザンヌ、ゴッホなどの印象派によって作られ、芸術家はこぞって花の都パリに集まったのである。 そのパリの1920年代はまことに狂乱の時代であった。あのころをフォル・エポック(狂気の時代)やアージ・ドール(黄金の時代)と呼ぶ人もいる。 第一次世界大戦が1918年に終了し、新興国アメリカの大恐慌が欧州を巻き込むまでの10年間は平和と贅沢をいやというほど享受できた希有な時代だったのである。 札束を懐に抱えたヤンキーがパリのモンパルナスのキャバレーをはしごして札束を落としていった。日本から遊びに来た戦争成り金は金に糸目をつけずシャンパンを10本も20本も抜き、乱痴気騒ぎを繰り返した。 パリの毒はこの時代には昇華しており、江戸の吉原を凌駕する欄熟した文化がパリの街を狂宴の舞台としたのである。 おいらはこの1920年代が大好きで、この時代の文献を漁っているうちに石黒敬七にたどりついたのである。 2.石黒旦那 団塊の世代以前のご仁であれば、NHKラジオの「とんち教室」を覚えておられる方も多いだろう。  石黒敬七(1897年~1974年。早大卒、柔道家、コレクター。写真上)はその番組の生徒だったのである(なお、この番組には長崎バッテン、大辻司郎、三代目桂三木助、柳家金語楼などそうそうたる生徒が出演していた)。 この石黒敬七は相手のことを何々の旦那と呼んでいたので、いつのまにか本人自身が石黒の旦那と呼ばれ、それが単純化されて旦那と呼ばれるようになったと云う曰くつきの人物である。 当時の人はこの石黒旦那のことをとぼけた漫談家ぐらいにしか思っていなかったが、実は1920年代のパリで有名な日本人(藤田嗣治とバロン薩摩が双璧)のうちの一人だったのである(この項続く)。 石黒敬七が残したパリの下半身事情(中篇) 2.石黒旦那(続き) では、石黒旦那は何で有名だったかと云うと、彼は早稲田在学中から学生柔道のチャンピオンであり、欧州に日本の柔道を広めようとして単身パリに渡った柔道家なのである(写真右下は石黒、左は藤田嗣治)。  実際、彼はパリに道場を創るのだが、生来、何にでも手を出す性格で「パリ週報」という日本人向けのミニコミ紙の発行兼編集長となったり、藤田とつるんで遊び呆けていたので肝心の柔道の流布はほとんどできなかったようだ。 その石黒氏は帰国してから何冊もパリ時代の日本人の行状を書物に残しており、これが滅法面白い。当時の狂乱のパリで日本人の下半身事情など残っていないからである。  3.総合商社の申し送り事項 サラリーマン生活を経験したことのある人なら、異動や転勤に伴いマル秘の申し送り事項をされたなどの方もおられるであろう。今でも続いているかどうかは不明だが、1980年代までの日本の総合商社のパリ支店にもそれがあったという。 これは国会の会期が終了した後に国会議員の先生方が与党、野党を問わず、大挙してパリに視察に来られるのである。そのときに先生方たちが視察に必ず立ち寄られる場所がある。日本の吉原である。 これがパリではメゾン・クローズ(娼婦の館)と呼ばれるのだが、いやしくも国会議員の先生方がぼられたり、変な病気を貰ったり、後でスキャンダルの種にされたりして日仏友好に支障をきたしては問題が残る。 そこで、日本大使館では優良物件を斡旋していたのであるが、国会議員団の訪問頻度と人数が年々増大したことから、その下請け業務を商社が担当したという次第らしい。 どの店であれば料金が適正で商品にも瑕疵がないとか、チップの渡し方とかを伝授し、トラブルがないようにメゾン・クローズと提携し、料金も商社が立て替えた後に日本大使館が機密費から支払ったというのである。なるほど、さもありなむである(この項続く)。 石黒敬七が残したパリの下半身事情(後篇) 4.石黒旦那の斡旋 だが、1920年代の日本の総合商社にその力はない。戦前、この斡旋業務を担当していたのが、石黒旦那だったのである。優良なメゾン・クローズを選定し、先生方をその種の店に紹介したのである。  当時のパリ、サンドニ旧城門のそばにあるその手の店に先生方をお連れする。カフェのような20坪程度の店に美女が5、60人はべっている。銀座の高級クラブのようにいくつものテーブルがあり美女は客と談笑している。 一行が店に入り、着席すると客にあふれている女性が15、6人、彼らの前に立つのである。それが全員、一糸まとっておらず、身に着けているのは香水だけなのだから先生たちは仰天する。 一行の先生方は身も心もとろけるような香りの中で隣に座らせる一夜の美女の選定に悶えながら指名すると、その美女は客と自分の飲み物を注文するという手順である。そして、打ち解けたら二階の小部屋に消える仕組みである。 石黒旦那が斡旋した店の評判が良かったのには、これ以上の分けがある。紹介した店では二階に上がる前にアトラクションが用意されていたのである。 「挟み遊び」である。挟むものはテーブルの角に客が置いた1フラン金貨(銅に金メッキしてある)か2フラン金貨である。 それを美女が手を使わずに肉体のある部分で挟み取り、自分のチップにするという余興である。酔狂な客がいて、2フラン金貨20枚を一度に置いた。すると、この難関に挑戦した美女が見事に20枚を挟み込んだというから日本の花電車も顔負けである。 なるほど、先生方はこの店で美女の珍芸を見物し、日仏友好もこうして行われたと知るのは面白い。石黒旦那がこういう記録を残してくれた功績は大きいのである。 ところで、この石黒旦那は稀代のコレクターでもあり、コレクター道なるものがあるとすれば、その嚆矢をつかさどったのはまさに氏であろう。しかし、紙数が尽きた。その話しはまたの機会に。  なお、今回の執筆にあたっては、石黒敬七「にやり交友録」(1959年日本週報社。写真上)と鹿島茂「パリの日本人」(2009年新潮選書)を参考にした。記して謝す(この項終わり)。 本屋のない町 本屋のない町が全国で332市町村あるという(1月5日付毎日新聞による)。  全国の市町村の数はおよそ1,500だから5分の1の市町村に本屋がない勘定になる。 そのうち、市では北海道歌志内市、茨城県つくばみらい市、宮崎県串間市、鹿児島県垂水市の4市だそうだ。 おそらくこれらの市町村では、こういう事態が長引けば本はコンビニで買うものと思うようになるだろう。また、アマゾンなどのネットで買うものと思うようになるかもしれない。 しかし、これでは子供が可哀想だ。 本は情操教育に欠かせないものである。小さい頃に本屋で好きな本を見つけ、抱いて寝て、繰り返し読む。この行為が想像力(創造力)を産み出す源泉だと考えるからだ。 おいらは本屋が第2の図書館だと考えている。本屋で新刊本を実際に手に取ってみることの何と嬉しいことよ。つまり、本屋はその町の活字文化を支える存在でもある。 だが、本屋のない市町村の文化は衰退し、将来的に消滅する可能性がある町と一致すると云われている。限界集落と同じである。そもそも老人しかいないのである。子供がいないのである。 う~む、この国は座して死を待つ国になるのかのぅ。 東京への一極集中は相変わらずである。特に5年後の東京オリンピック開催で、今後その拍車はますますかかるとおいらは観ている。これでは人口は減少するばかりである。 日本はどうなるのだろう。 「神田古書センター」よ、おまえもか 昨日の続きである。地方に本屋が無くなって驚いている場合ではない。東京だと大丈夫だろうと思っていると足元をすくわれる。  本のメッカである東京神田神保町であっても、異変は起きている。知る人ぞ知る神保町交差点に所在する「神田古書センター」内の店舗が閉鎖し続けているのだ。 このビルのエレベーターに乗ってみよう。1階から9階まで古書店の名前がエレベーター内に連なっている(写真上)。 しかし、今やこのビルの6階と7階はもぬけの殻である。だから、6階と7階はストップボタンを押しても通過してしまうのである。  ゲゲ、しかも他の階も閑古鳥が泣いており、風前の灯である。 このブログでも述べている6階の「アベノスタンプ」が閉鎖して以降、客が入らない風潮が増したような気がしてならない。 だが、神保町全体の客足が減っているようには思えない。靖国通りに面した古書店が閉鎖した後には新規の古書店が出店するなど、神保町の持つ魅力はまだ生きている。 そう思いたいのだが、依然として古書の値崩れはひどい。先日も太宰治の「人間失格(筑摩書房版、昭和23年再版、元パラ)」があの文学書専門の田村書店でわずか100円で売られていた。 再版とはいえ、天下の人間失格が100円。太宰はこの小説を書いた後、グッドバイを未完のまま山崎富栄と心中して死ぬのである。 そういうドラマのある本だが、だれも見向きもしない。これじゃあ太宰が可哀想だよと云いながら、おいらはその人間失格を買うのである。やはり古書は死んだのだろうか。 他方で、新刊書は相変わらず毎日洪水のように出版されている。洪水のように、である。今の本をめぐる情勢はちょっとおかしくはないか。 ついに書斎内を整理へ 本は増殖する。  本だけではない。書類も増殖する。 新聞や週刊誌の切り抜き記事も増え続ける。小説を書くための資料ということもあるが、気に入った内容の記事を思い出したいときに、すぐにそれが出てこないとストレスになるのでその場で必ず切り抜いて保存しておくからである。 しかし、世はネット時代である。探したい情報はネットで検索すれば良いではないかという意見もあるだろう。 これについては、立花隆氏の教えがあり(もちろん、直接習ったわけではない。氏の著作にはほとんど目を通しており、その氏の本から教わった)、本と書類は捨ててはいけないという主義を守っているのである。 おいらの気に入った記事がすぐにネットで探せるほどネットはまだ万能ではない。 おかげで、確かどこかで読んだ記憶があるというときは、書類の山を探せば大体探すことができていた。 しかし、欠点もあり、本も書類も棄てなければ畢竟、増殖する。立花隆氏であっても同じことで、氏の事務所ビルも書類と本の山になり、収集がつかなくなったという話しは有名である。 おいらの書斎も探したい本が本の山に埋もれているため、あるのは分かっていても、どこにあるのかが分からなくなったのである。 目指す本が出てこないということは、ないということと同じである。ついに重い腰を上げて、この土日の丸二日間を使って徹底的に書斎内を整理することにした。 結論。 二日間では全く歯が立たない。トホホ、今週はこの作業に没頭するしかなさそうである。 良いこともある。とりあえず、緊急避難として階段のスペースに不急の本を積むことにしたら、見つからなかった本が出てくる、出てくる。 こりゃ、もっと早くやるべきだったのぅ。 再び「ついに書斎内を整理へ」(前篇) 昨日のブログで、「ついに書斎内を整理へ」を書き込んだら、「モンスーン改めアップルツリー」さんから貴重なご指摘を頂戴した。  以下に、アップルツリーさんのご指摘を勝手に再掲する(アップルツリーさん、お許し下さい)。 「本に囲まれて生活できる幸せのひとつに、蔵書の中から時間をかけてお目当ての本を探し出す、という作業が含まれていますよね。 どこにあるかわからないけど、必ずあるのだという安心感もよいですね。 たまに書斎を整理すると宝の山を掘り起こすような幸福感を味わえるのもよいですね。 新聞の切り抜きや書類などは、スキャンしてパソコン(Evernoteアプリ)に取り込んでおきますと、文字認識してくれるので、関連記事をすぐに見つけ出すことができて便利です(新聞の電子版ですと、ウェブクリップできるので、簡単に保存できますし)。以下略」 う~む、アップルツリーさんも只者ではない。アップルツリーさんのご指摘に異論はない。アップルツリーさん、貴重なご指摘ありがとうございました。 ただし、後半の部分で、おいらは収集癖との関係について述べておかなければならないと思う。 それは、新聞の切り抜き記事などが単なる情報の場合、スキャンなどをして保存したり、電子版情報であった場合、しかるべき処理をするのは大賛成である。 しかし、そこにレアな写真が掲載されている場合や古い新聞記事の場合には得てしてそのモノ自体に資料的価値が生じている場合があるのである。 実は、こういう場合が一番困っちゃうのである。 こういうものは、ある意味でタイムマシンである。例えば、おいらは三島由紀夫が自決した当日の朝日新聞号外を持っている。この新聞を見るとおいらは自然と45年前にタイムスリップするのである。 新聞切り抜きの場合でも、横尾忠則が約20年前に朝日新聞に54回連載した「東京ROMAN主義」などは性懲りもなく今も現物を保存している。これなどは、その後単行本化されているので捨ててしまえば良いのだが、ついついタイムマシンとして保存しているのだ。 これは、ある意味で病気である(この項続く)。 再び「ついに書斎内を整理へ」(中篇) つまり、おいらには蒐集癖があるようである。  三島由紀夫によれば、たしか不道徳教育講座だったと記憶しているが、男にはしょうもない蒐集癖があると説く。 思い出して欲しい。誰もが幼少の頃、蒐集の洗礼を受けるのは切手蒐集であった。あれは流行ったねぇ。団塊の世代は皆、切手マニアになった。 ところで、本日、再びアップルツリーさんからコメントをいただいた。有難いかぎりである。その一部を再掲させていただくと、 「貴重な新聞記事をたくさんご所有なのですね。歴史的資料です! 私がデータ保存などと差し出がましいことを申し上げたのは、あくまでもネタや資料としての記事についてです。 例えば、朝から嬉し涙を流しながら読んだ、今朝の黒田のカープ復帰の記事。 今朝の黒田復帰の記事は、早速、各紙をWebクリップしました。しかし、これも、ひょっとしたら、歴史に残る記事になるかもしれない・・。 と、思うと、やはり、なかなか捨てられないものですね」 ご同慶の至りである。 だが、切手の話しに戻すと、この蒐集には際限がなく(無尽蔵に切手を印刷した郵政省にも問題があるが)、ほとんどの子供が切手道に挫折して大人になるのである。 おいらも例外ではなく、中学時代に切手マニアから脱落している。 ところが、蒐集の本質は男の性(さが)であり、この性は経年に伴い様々な形に変えて思わぬところに現れることになるのである(この項続く)。 <追記> なお、おいらも黒田のカープ復帰には感涙であり、本日付の中国新聞およびスポーツ新聞2紙(スポニチと日刊スポーツ)をゲットできるように手配しておきました。黒田復帰については、日を改めて。 再び「ついに書斎内を整理へ」(後篇) 典型的な事例が南方熊楠氏で、手当たり次第に蒐集し彼はそれで学を成した。  また、数年前に亡くなった映画監督の実相寺昭雄氏の回顧展では、生前の仕事場兼居間が再現されており、そこには氏の蒐集されたサブカルチャー・グッズ(めんこ、シール、玩具、ちらし、時計、フィギュアなどなんとも形容しがたい良さが漂っていた)がカオスの如く埋まっていたことを思い出す。 おいらの場合も文学書の初版本の蒐集に始まり、それが嵩じてサイン本を集めるようになってしまった。 サインは本人から書いてもらったり(横尾忠則氏、荒木経惟(アラーキー)氏、原 りょう氏、嵐山光三郎氏、桐野夏生氏、阿川佐和子氏など)、今回の吉行淳之介氏などのように古書店やネットから購入したりするのである。 そのほかにも、三島由紀夫氏、寺山修司氏、美輪明宏氏、井上ひさし氏、梶山季之氏、山田風太郎氏、田中小実昌氏、小林信彦氏、村上龍氏、筒井康隆氏、篠田正浩氏などのサイン本があり、サイン本は枚挙に暇がない。 色紙の蒐集癖はないが、それでもいつの間にかたまってしまった。立川談志師匠(本人に目の前で書いてもらった)、永井荷風氏、車谷長吉氏(本人からご寄贈いただいた)、阿佐田哲也氏、いとうせいこう氏、片岡義男氏、サトウサンペイ氏などの色紙が手元にある。 だから、蒐集するといつのまにか増殖しているのである。 しかし、この原因をおいらの場合に当てはめると立花隆氏の呪縛もあるが、モノが捨てられないのが一因かも知れないと気付くのである。昭和の人間の特性だ。モノを粗末にすると怒られた世代である。 ここのところの本当の原因は、おいら自身でも分析が充分にできていないので今のところ何とも云えない。だが、いずれにしても、蒐集が行き過ぎてある分岐点に達すると自浄作用が働き、突然、蒐集癖がストップすると考えている。 それは、おいらが歳を取ったからかも知れない。実際、書斎にある本を眺めていても、死ぬまでに読むことがあるのだろうかと思う本が多いのに驚く。 これって、蒐集癖と折り合いを付けなければいけない時期が来たということなのかなぁ。 最近、感じるのは今年の後半いよいよ前期高齢者になるので、晴れて真剣になり馬鹿なことをしてみようかと思うことである。 「なに? まだ馬鹿を続けるのか?」と云う声が聞こえてくる。ハイ、スンマセン。 良いものだけ残して、後は断捨離とし、心置きなく馬鹿ができるような下地を作らねば(この項終わり)。 田辺茂一が教える東京(前篇) 本日より3日間は、関ネットワークス2016年新年号に掲載した「田辺茂一が教える東京」を連載します。  田辺茂一が教える東京 年が明け今年は昨年よりも良くなって欲しいものだが、今の方が昔よりも良かったとは一概に云えないことに気付く。 今年が生誕111年の田辺茂一に昭和の東京を教えてもらおう。 1.トニー谷宛てのサイン本 昨年の神保町古本祭りで珍本を見つけた。 紀伊國屋書店社長で通人であった田辺茂一がトニー谷に送った献呈本である(「おんなたわけ」鏡浦書房、昭和34年。写真)。  田辺茂一はニューヨークにいたときにリバイバルで観た映画「新宿泥棒日記」(大島渚監督、ATG、昭和44年)に本人役で出演していた好々爺であった。 帯を見ると「天下随一 御存知茂一先生 好色随筆」とある。しかも、献呈先がトニー谷であれば、買わないという手はない。 そういうわけで今回は田辺茂一にふれる。 2.田辺茂一とは 云わずと知れた紀伊國屋書店の創業者だが、実は文学青年でもあった。東京新宿に生まれ、私立高千穂中学では作家の船橋聖一と同級で同人誌を出すほどの文学好きであった。 実家は炭問屋である。ここで解説が必要なのだが、当時の家庭燃料は電気やガスではなく炭である。新宿には炭屋が軒を並べ、その大問屋が茂一の実家だったのである。だから、彼は生まれながらにして銀のスプーンをくわえ、何一つ不自由のない生活をしていたのである。 大正4年、大正天皇即位式当日、茂一が10歳のときであった。父に連れられて入った丸善書店2階の窓から日本橋を練り歩く芸者衆の手古舞行列を観ていた。 だが、芸者に見飽きた茂一は店内の洋書の美しさに驚く。そのとき茂一は家業を継ぐなら書店しかないと思ったのである。 こりゃ、分かるねぇ。当時の洋書は豪華本が多く、革装で天金、背表紙は金文字で光り輝いている。茂一でなくても洋書に魅せられて陶酔してしまう。 慶応大学の専門部を卒業し、昭和2年、無謀にも炭屋の納屋を取りこわしてその場に書店を開いた(資金は親が全額負担)。それが紀伊國屋書店の始まりである。 なお、田辺家のルーツは紀伊徳川家の江戸藩邸に勤めた足軽であり、出身地にちなんだ屋号として紀伊國屋としたにすぎない。したがって、あの紀伊國屋文左衛門とは関係がない(この項続く)。 田辺茂一が教える東京(中篇) 3.自分の信念を貫いた男 茂一は社長になったものの本屋の仕事を知っていたわけではない。それまでは本を買ったことがあっても、仕入れて売ったことなどないからである。  当時の書店の売り上げはほとんどが雑誌(8割)で、書籍は付け足し(2割)だったことなど知らないのである。本の値段は高く、庶民が簡単に買えるものではなかった。 だから、本屋は雑誌を仕入れなければならないのだが、そのためには本屋の組合に加盟しなければならない。しかし、既得権益を守りたい組合は新規の加盟を認めない。 だが、これに負ける茂一ではない。彼の人生訓は「好きなことをする。好きなことだけする」である。書店の2階を画廊にし、絵を展示する。会場の中央には豪華な画集を置いて自由に閲覧できるようにした。丸善で魅せられた桃源郷を新宿にも創ろうとしたのである。 東京人は新しもの好きである。新宿に面白い本屋ができたとして、すぐに評判になった。 しかし、普通こういうパターンでは、二代目のボンボンが散財して終りなのだが、茂一は夢を捨てない。 他店が雑誌なら紀伊國屋は書籍を充実させる戦略とする。そして、雑誌は画廊に集まって来る文化人に原稿を依頼して、自分で創刊した。これが当たった。雑誌は売れ、昭和初期の円本ブームにも乗って書籍も売れに売れた。現在の大型書店の原点は、紀伊國屋書店である。 茂一は銀座や上野にも支店を出し、芸者遊びの資金を炭問屋の帳場から書店のレジに移して湯水のごとく使うようになった。 4.大番頭がいた その紀伊國屋も戦争には勝てず、東京大空襲で店を焼失する。茂一は廃業も考えたが、将棋仲間でもあった角川源義(角川書店創業者)の励ましによって事業を再開。昭和25年に元陸軍主計中尉の松原治を経営陣に迎え、経営が安定する。 これ以降、茂一は経営を松原に任せ、夜の帝王の面目躍如となったのである(この項続く)。 田辺茂一が教える東京(後篇) 5.昭和の東京 そういうことを思いながらこの本を読むと、茂一は昭和の東京の花街を席巻していたことが分かる。  彼が遊び歩いた当時の東京の花街は、ざっとこうである。 四谷荒木町、大木戸、十二社(じゅうにそう)、富士見町、新井薬師、渋谷、五反田、品川遊郭、池袋、大塚、白山、神明、神田明神、同朋町、講武所、根岸、浅草、向島、浜町、葭町、新富町、芝浦、日本橋、麻布十番、芝神明、大森、新橋、烏森などである。 ダンスホールもあった。 新宿の帝都座、国華、九段の和泉橋、京橋の米華、人形町のユニオン、赤坂のフロリダ、渋谷の百軒店などである。 こうしてみると、昭和の東京の顔は今と違っていることに驚かされる。古い東京を再び巡って観たい気分になるのはおいらだけではあるまい。 なお、茂一と立川談志との交友にも触れておく。談志が絶頂期の頃、行きつけの飲み屋で得意げにいると「よう、テレビでよく見る三流芸人じゃねぇか」と老人に声をかけられた。 談志は怒り「この野郎、どうせ落語なんか知らねぇんだろう」と啖呵をきると老人は噺家顔負けのかけ合いを見せて談志を黙らせたのである。 この老人こそが茂一であり、茂一は慢心をのぞかせていた談志を懲らしめたのである。その後、二人が信頼しあう間柄になったのはいうまでもない。  最後に悲願千人斬りなどと云うが、本人によると4千8百有余人斬ったという。田辺茂一(享年76)、只者ではなかった(この項終り)。 |